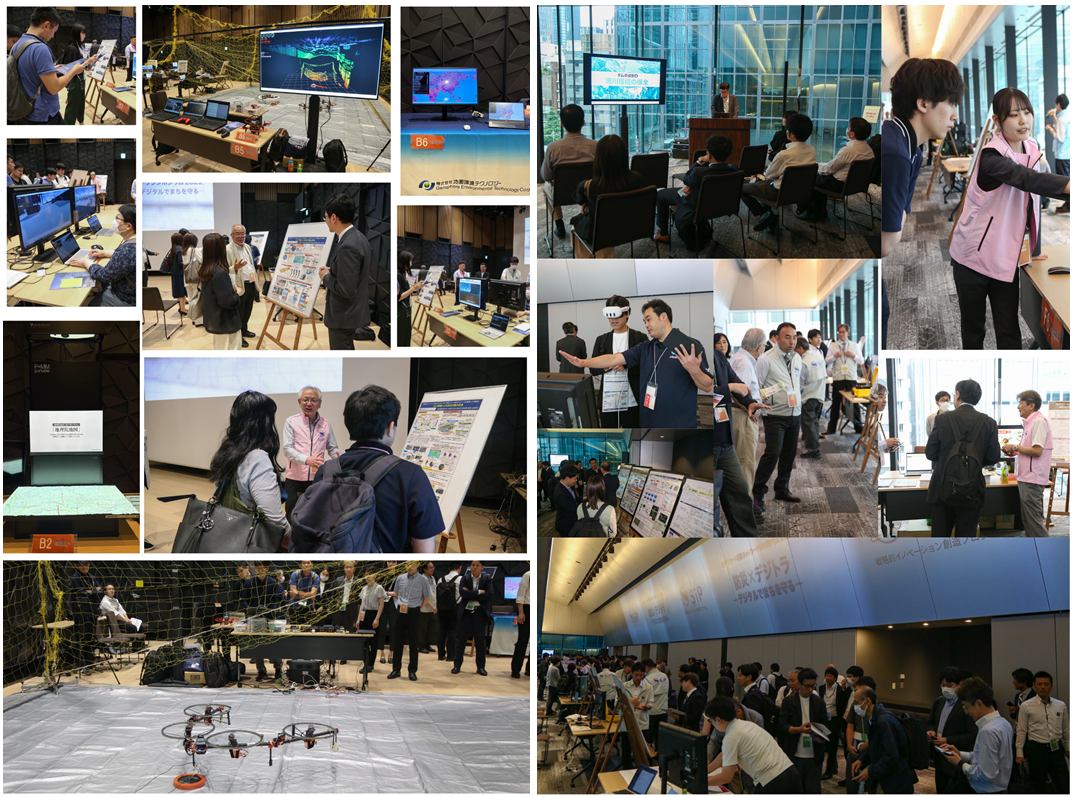

2025年6月9日(月)にSIP「スマート防災ネットワークシンポジウム2025」(主催:内閣府・国立研究開発法人防災科学技術研究所)が対面・オンラインハイブリッドで開催されました。

本シンポジウムには、総数1,496名(会場参加382名、オンライン参加1,114名)のお申込みをいただき、大変多くの皆様にご参加いただきました。

SIP「スマート防災ネットワークシンポジウム2025」 ―防災×デジトラ―デジタルでまちを守る―

日時:2025年6月9日 13:30~17:30

会場:TODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホールA・ホールB・ホワイエ/オンラインハイブリッド形式

シンポジウムリーフレットはこちら

さらに、「SIP防災萌芽技術ピッチ」では、研究者の方々から現在開発中の技術についてお話を伺うことができ、「クロスコミュニケーション」では、会場にてそれらの技術を実際に見て・触れて体験する貴重な機会となりました。

今後もこのような場や機会を通じて、本課題の重要な目標である社会実装の実現に向け、さまざまな知見を深め、それを社会に還元できる取り組みを推進してまいります。

The SIP "Smart Disaster Prevention Network Symposium 2025" (hosted by the Cabinet Office and the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience) was held on Monday, June 9, 2025, in a hybrid format with both in-person and online participation.

The symposium received a total of 1,496 applications (382 onsite, and 1,114 online), attracting a large number of attendees.

SIP ‘Smart Network System 2025 Symposium’

Date and time: June 9, 2025 13:30-17:30

Venue: TODA HALL&CONFERENCE TOKYO Hall A, Hall B and foyer / hybrid format

Furthermore, at the "SIP Emerging Technology Pitch," researchers shared information about technologies currently under development. The "Cross Communication" session provided a valuable opportunity for attendees at the venue to actually see, touch, and experience these technologies firsthand.

We will continue to utilize these opportunities to deepen our knowledge and contribute to society, with the goal of realizing social implementation.

Highlight from Session 1

Highlight from Session 2

今回ご紹介したピッチ技術のお問い合わせ先はこちら

SIP防災萌芽技術ピッチ事務局(三菱総合研究所)

取出 新吾氏 資料

マルチセンシングデータの常時解析・可視化・共有システム「SIP4D-Sens」

衛星データ・家電データ・人流データなど、災害時に取得される様々な情報を集約し、すぐに利用できる形式に変換して災害対応機関等に提供する、マルチセンシングデータ常時解析・可視化・共有システム「SIP4D-Sens」をご紹介しました。佐藤 浩司氏 資料

AIoT家電を活用した「フェーズフリー防災」

日常使いの家電を災害時にそのまま活用する、フェーズフリー防災。その取り組みを、家電所有者の被災状況を把握するための「家電利用ログデータ」の活用と、家電所有者に対して避難等の行動を促す「発話機能」を例にご紹介しました。栗原 康平氏 資料

人工衛星と家電で支える防災ソリューション「宇宙(ソラ)× Eye(アイ)」

三菱電機は、社会課題解決を目指して、人工衛星の観測データを使ったソリューションを提供しています。この度、家電IoTデータとの連携により、「PHASE FREE AWARD2024」を受賞しました。堀田 渉氏 資料

災害時の損傷箇所推定技術「高詳細デジタルツイン」

現実空間とサイバー空間を融合した高詳細精細デジタルツインによる4Dシミュレーション技術で、重要インフラ施設における災害復旧の迅速化や維持管理の高度化を目指します。岡田 慧氏 資料

災害時の構造物センシングデータ収集技術 「多リンク系ドローン」

多リンク系ドローンという、これまでにない全く新しい作業飛行ロボットを使って、災害時の構造物の被害について詳しく調査することが可能です。坂野 寿和氏 資料

被災地での効率的な情報収集・共有技術「X-FACE」

実動機関(自衛隊・消防・警察等)が活動する被災地での過酷な現場環境下でも災害情報等の収集・共有などを可能にするX-FACEという概念の元、システム開発に取組んでいます。X-FACEの一実現形態として、通信途絶環境下でも災害情報をハンズフリーで収集・自動解析し、現場活動の負荷低減を目指します。市川 学氏 資料

災害訓練シナリオの生成技術「DSG-SIM」

DSG-SIMとは、仮想災害シミュレーターであり、土砂災害やインフラ被害の発生箇所、各指定避難所の避難者数を擬似的に算定できます。 算定は、確率要素を考慮し様々なシナリオごとに異なる被災状況が生成可能。自治体や保健所の訓練企画者の支援ツールとして実装を目指します。山田 朋人氏 資料

リスク情報による防災行動の促進に向けた「共創型水防災訓練」

「リスク情報による防災行動の促進」に関する研究内容の全体像を説明します。その開発技術である共創型水防災訓練により、住民・自治体の防災力の向上を促します。岡 和孝氏 資料

企業での気候変動対策の促進に向けた「気候変動適応e-learning」

気候変動の現状と将来、企業の事業活動に与える影響など、基礎から実用的な情報を網羅したe-learningで企業の気候変動適応対策とそのための人材育成を促進させます。大石 哲氏 資料

防災デジタルツイン自動作成技術による「次世代型防災情報(NX-HM)」

現実空間とサイバー空間を融合した防災デジタルツインの自動作成システムから出力される次世代型防災情報(NX-HM)で、災害時の適切な意思決定や行動変容を促します。多田 和広氏 資料

低コスト渇水リスク評価技術「全球水環境Webmapシステム」

TCFD(気候変動に関連する企業の財務情報の開示を推奨する国際機関)やTNFD(自然資本に関連する企業の財務情報の開示を推奨する国際機関)などの渇水リスク評価を低コストで実現する水環境解析モデルをご紹介。佐山 敬洋氏 資料

全国の河川を対象にした洪水モデル・気候モデルによる「確率流量データセット」

全国を対象に適用した洪水モデル(RRIモデル)に、最新の気候モデルから出力された多数の降雨イベントを入力して作成した洪水流量のデータセットを作成・公開します。現在、水文データが存在していない中小河川の氾濫リスク評価などへの応用が期待されます。吉永 育生氏 資料

農村部水路に対応した「浸水深見える化システム」

農村は小規模な水路が多く、水田は浸水する可能性が高くなっています。この特徴に対応した、水路等の水位をリアルタイムで可視化するシステムを開発しています。操作はWebブラウザで行い、数時間先の水位の予測結果も表示することができます。「観る」「触る」「体験する」をキーワードに、最先端の研究開発を紹介しました。